ドローンの目視外飛行とは?資格はいる?目視外飛行を行う条件や許可申請、資格について解説!

ドローンを目視できない状態で操縦する目視外飛行は、建造物の点検や広範囲の空撮など、様々な場面で必要とされます。

航空法では、ドローンを常に操縦者から目視できる範囲で飛行させることが基本とされており、目視外飛行は原則として禁止されています。

目視外飛行を行うには、安全確保のために国土交通大臣の許可または承認が必要です。

ここでは、目視外飛行の定義や規制、必要な許可申請、そして資格について詳しく解説します。

目視外飛行の実施要件を知り、新たな操縦技術を習得していきましょう。

ドローンの目視外飛行とは

ドローンの目視外飛行とは、操縦者がドローンを直接肉眼で見ることなく操縦する方法を指します。

従来のラジコンのように機体を見ながら操作する方法が「目視内飛行」、操縦者が機体を見ずに操縦する方法が「目視外飛行」です。

目視外飛行を行うことにより操縦者が視認できないほど遠く離れた場所での飛行が可能となります。

目視外飛行に該当する事例

目視外飛行とは、操縦者が自身の目でドローンを直接視認せずに飛行させる状態を指し、主に以下の飛行が該当します。

・操縦者が視認できないほど離れた場所で飛行させる場合

・手元のモニターに映し出されるカメラ映像を見ながら操作する場合

・FPVゴーグルを着用し、ゴーグルに流れてくる映像を見ながら操作する場合(FPV飛行)

遠く離れた場所に補助者を配置して機体を監視させる場合でも目視外飛行に該当します。

ドローンを操縦させる者が機体を視認せずに飛行する場合は全て目視外飛行となります。

「DJIAvata2」や「DJINeo」のようなゴーグルがオプションで購入できるドローンは、ゴーグルに流れてくる映像を見ながら操縦するFPV(First Person View)飛行を行うことができます。

FPV飛行はまるでドローンに乗っているかのような視点で操縦が楽しめる利点がありますが、ドローンの前方以外が見えないため、周囲に障害物があっても気付かずに追突・落下してしまう危険性があります。

ドローンの前方以外が見えないという点は手元のモニターに映し出されるカメラ映像を見ながら操作する場合においても同様です。

ドローンを見ながら操縦する場合と比べて目視外飛行は事故発生のリスクが高い飛行と言えます。

目視外飛行が必要なケース

リスクが高い目視外飛行ですが、目視外飛行が必要となる場面は数多く存在します。

例えば、橋梁・構造物の点検や測量など、ドローンが操縦者の視界から外れる可能性がある場合です。

また、遠隔地への物資輸送や災害状況の確認など、長距離・広範囲を飛行させる際にも目視外飛行が活用されます。

建物や地形によってドローンが遮られてしまう場合や、より高い高度からの撮影を行う場合にも、目視外飛行が必要となることがあります。

目視外飛行に関わる規制

ドローンは航空法によって飛行に関する様々な規制が設けられており、目視外飛行もその対象の一つです。

目視外飛行は事前申請なしには実施できない飛行で、無許可で飛行させた場合には罰則があります。

ルールを理解し、安全を確保した上で行う必要がありますので、規制の内容をしっかり確認しましょう。

航空法による規制

目視外飛行は航空法によって原則として禁止されている飛行方法の一つで、目視外飛行を行うためには国土交通大臣の許可や承認が必要です。

許可申請が必要となるのは、操縦者がドローンを直接目視できない状況で飛行させる場合です。

これには、カメラの映像を見ながらの飛行や、建物・地形などによってドローンが視界から遮られる場所での飛行が含まれます。

空撮や点検などで目視外飛行を行うことが想定される場合は、国土交通大臣へ事前に飛行申請を行い、許可・承認を得る必要があります。

無許可飛行の場合の罰則

目視外飛行を含む航空法に定められた飛行ルールに違反し、無許可で飛行させた場合、罰則が科せられる可能性があります。

航空法では「規制対象となる飛行の区域又は方法に違反して飛行させたとき」に50万円以下の罰金が科されると定められています。

悪質性が高いと判断される場合や、事故につながるような危険な飛行を行った場合は、さらに重い罰則が科される可能性も考えられます。

目視外飛行の飛行申請手順

目視外飛行を行うためには、国土交通省への飛行申請が必要です。

目視外飛行の飛行申請は、国土交通省が提供するオンラインサービス「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」を通じて行うのが一般的です。

また、飛行申請には「個別申請」と「包括申請」があるので、「個別申請」と「包括申請」の違いと申請手順を解説します。

個別申請と包括申請

ドローンの飛行許可申請には、「個別申請」と「包括申請」の2つの方法があります。

どちらを選ぶかは、ドローンを飛行させる目的や頻度によって異なります。

個別申請

個別申請は、特定の飛行日時や場所、経路が決まっている場合に、その都度申請を行う方法です。

例えば、一度きりの空撮や、特定の現場での単発的な点検などが該当します。

包括申請

包括申請は最長1年間の飛行申請を1度にまとめて行うことができる申請方法です。

「同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合であり、また継続的に飛行を行う場合」に1年を限度として申請することができます。

これには数回に及ぶ測量業務や定期的な点検など、継続的にドローンを活用する業務などが該当します。

飛行経路を特定せず(日本全国、○○県など)申請することも可能で、期間中は個別の申請なしで広範囲の飛行が可能となり、業務効率の向上が期待できます。

飛行経路を特定しない申請を実施する場合は» 『航空局標準マニュアル02』に記載された安全体制を設定する必要があります。

ただし、「夜間における目視外飛行」「補助者を配置しない目視外飛行」「趣味目的での飛行」等は飛行経路を特定せずに包括申請を行うことはできません。

飛行場所が変更となる場合は新たに飛行申請を行う必要があります。

また、「人又は家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行」を行う場合は包括申請自体が認められず、個別の申請が必要となります。

» 包括申請のご案内

目視外飛行の飛行申請手順

事前準備として、航空局の「ドローン情報基盤システムDIPS2.0」のページよりアカウントを作成します。

アカウント作成後、飛行許可・承認申請のページへアクセスし、飛行申請手続きを行います。

手続きの手順は以下の通りです。

①「無人航空機情報の登録・変更」から使用するドローンの情報を登録する

②「操縦者情報の登録・変更」から操縦者の情報を登録する

③「新規申請」をクリックする

④簡易カテゴリー判定で必要な項目にチェックを入れて、自身の飛行がどのカテゴリーに該当するかを確認する

⑤「飛行許可・申請承認へ」をクリック

⑥飛行の目的や日時、経路、高度、操縦者の能力、安全体制といった詳細情報を入力する

⑦事前に登録した機体と操縦者を選択する

⑧申請内容に間違いがないことを確認し、「申請する」ボタンをクリックして提出

審査には通常、10開庁日以上の期間が必要とされています。

申請内容に不備があった場合は、DIPS2.0を通じて補正指示が届くため、内容を確認し修正して再提出する必要があります。

申請が認められると、電子または書面で許可書が発行されます。

申請書や添付資料に不備があると追加確認が発生する可能性があるため、余裕をもって飛行予定日の1ヶ月前までには申請手続きに着手することをおすすめします。

目視外飛行と資格

ドローンの目視外飛行を行う上で、資格の取得は必須ではありませんが、特定の資格を持つことで飛行許可の取得が円滑になったり、飛行できる範囲が広がったりするメリットがあります。

2022年12月からは国家資格制度も始まり、国が定めるドローンの試験に合格することでこれまで認められていなかった飛行が一部可能となりました。

国家資格制度によりドローン活用の利便性は向上しており、ドローン操縦における資格の重要性が高まっています。

国家資格の種類と飛行レベル

ドローンの国家資格は、一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の区分があり、それぞれ飛行できる空域や方法に違いがあります。

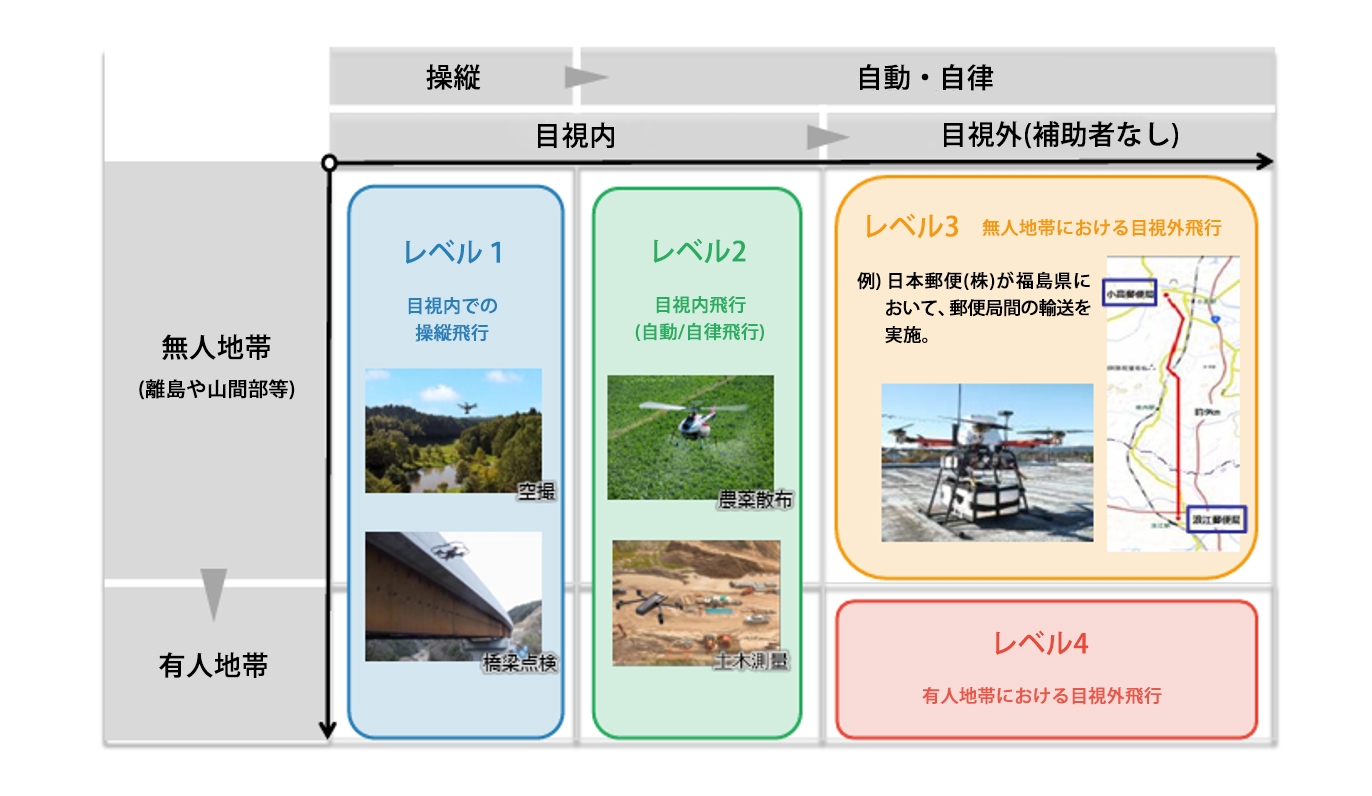

飛行できるレベルは4段階に分類されており、レベル1が目視内での手動操縦、レベル2が目視内での自動・自律飛行、レベル3が無人地帯での補助者なし目視外飛行、そしてレベル4が有人地帯での補助者なし目視外飛行となります。

二等資格ではレベル3飛行(無人地帯での補助者なし目視外飛行)まで可能となり、一等資格を取得すると、これまで認められていなかったレベル4飛行(有人地帯での補助者なし目視外飛行)が可能になります。

資格取得のメリット

ドローンの資格を取得することには、様々なメリットがあります。

資格には、民間団体が発行する「民間資格」と国が発行する「国家資格」の2種類があります。

民間資格を取得することで10時間の飛行経験を証明することが可能となり、飛行申請をスムーズに行うことができます。

国家資格には10時間の飛行経験証明に加えて

・特定飛行(目視外飛行、夜間飛行、人口集中地区での飛行など)の許可申請手続きが一部省略される

・民間資格ではできないレベル3やレベル4飛行が可能となる

などのメリットがあります。

許可申請が一部不要/簡略化は業務でのドローン活用がよりスムーズなものとなります。

さらに、資格取得の過程で安全な飛行に関する知識や技術を体系的に学べるため、事故のリスク軽減にもつながります。

飛行申請が不要となるケース

目視外飛行を行う場合は飛行申請が必要ですが、一部飛行申請が不要となる場合があります。

「100g未満のドローンで飛行を行う場合」と「国家資格を保有し、各種要件を満たす場合」の2つありますので、詳しく解説していきます。

100g未満のドローンで飛行を行う場合

ドローンの中でも機体本体とバッテリーの合計重量が100g未満のものは、航空法上の「無人航空機」ではなく「模型航空機」に分類されます。

模型航空機は航空法の規制対象外であるため、100g未満のトイドローン等で目視外飛行を行う場合は事前の飛行許可や承認申請は原則として不要です。

しかし、100g未満のドローンであっても、小型無人機等飛行禁止法や各自治体の条例等、航空法以外のルールによって飛行が規制される場合があります。

空港周辺や重要施設周辺での飛行、イベント上空での飛行などは、100g未満のドローンであっても制限される可能性があるため注意が必要です。

100g未満のドローンは航空法においては規制対象外ですが、他の法律や条例の規制対象となることがあるため注意が必要です。

» ドローンの規制に関してはこちら

国家資格による規制緩和

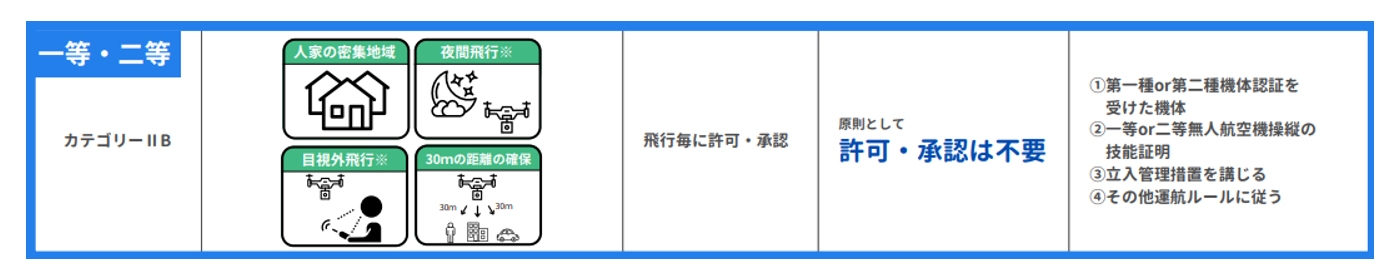

2022年12月5日に施行された国家資格制度において、特定の条件を満たす場合に目視外飛行の飛行申請が不要となる規制緩和が行われました。

以下がその条件となります。

・ドローンの免許(国家資格:一等or二等無人航空機操縦士+目視内限定解除)を保有

・機体認証を受けたドローン使用

・第三者の立ち入り管理を行う

・その他運航ルールに基づいて飛行させる

これらの条件を全て満たすことで従来必要だった事前の飛行申請が不要となりました。

これまで機体認証を受けたドローンは数が少なく、数十万~数百万円と高価であったため、申請が不要となる条件を満たすことは困難でした。

しかし、2025年7月に第二種機体認証を受けた「DJI Mini 4 Pro」が発売され、15万円ほどで購入できるようになったことで条件を満たしやすくなりました。

業務でのドローン活用の他、趣味で行う空撮においてもより円滑な飛行が可能となりました。

目視外飛行に必要な条件

安全に目視外飛行を行うためには、機体、操縦者、そして飛行をサポートする体制それぞれに一定の条件が求められます。

これらの条件を満たすことが、許可・承認を得るためにも、実際に安全な飛行を実施するためにも不可欠です。

国が定める基準を理解し、必要な準備を行うことが重要です。

機体に関する要件

目視外飛行に使用するドローンには、安全性を確保するための特定の要件が求められます。

機体に関する要件は以下の通りです。

・自動操縦システムを装備し、機体のカメラ等で機外の様子を監視できること

・地上において無人航空機の位置・異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む)

・電波断絶等の不具合発生時に危機回避機能※が正常に作動すること

※自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能

要件からは「カメラが搭載され、周囲の様子が映像で確認できる」「アプリ等で無人航空機の位置・異常の有無を把握できる」「自動帰還等のフェールセーフ機能」が機体に必須であることが読み解けます。

一般に販売されているドローンはほとんどがこの要件を満たしていますが、購入前にこれらを全て満たしているか確認しましょう。

操縦者に求められる技量

目視外飛行には、機体を直接見ずにモニター等の情報のみを頼りに操縦するため、高度な操縦技量が求められます。

操縦者に求められる技量は以下の通りです。

・モニターを見ながら遠隔操作により、意図した飛行経路を維持しながら飛行でき、経路周辺において安全に着陸できること

・必要な能力を有していない場合には、関係者の管理下にあって第三者が入らないように措置された場所において目視外飛行の訓練を行うこと

遠隔操作で意図した飛行経路を維持できる能力はもちろんのこと、突発的な状況にも対応できる判断力と操作精度が必要です。

基本的な操縦技量に加え、目視外飛行に特化した訓練を受け、緊急時の対応なども含めた実践的なスキルを習得していることが必要となります。

この目視外飛行に必要な能力を習得していない場合、「関係者の管理下にあって第三者が入らないように措置された場所において目視外飛行の訓練を行うこと」とあり、これはドローンスクールの講師が隣について操縦指導を行う状況などがこれに該当します。

安全を確保するための体制

目視外飛行を安全に行うためには、操縦者だけでなく、飛行全体をサポートする体制の構築が必要です。

安全を確保するための体制として求められる要件は以下の通りです。

・飛行させようとする経路及びその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること

・飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周辺の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は操縦者が安全に飛行できるよう必要な助言を行うこと

ただし、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が存在している蓋然性が低いと認められる場合 ※はこの限りでない

※(これまでの実績例)活動中の火山の火口付近、陸地から離れた海上 等

操縦者は事前に飛行場所の選定や飛行計画の策定する必要があります。

加えて、補助者を配置して飛行中の機体や周囲の気象状況を監視させて操縦者に情報を伝えるといった連携体制が組む必要があります。

目視外飛行を行うためには原則として補助者の配置が必要であることを留意しなければなりません。

補助者なしで目視外飛行を行うための条件

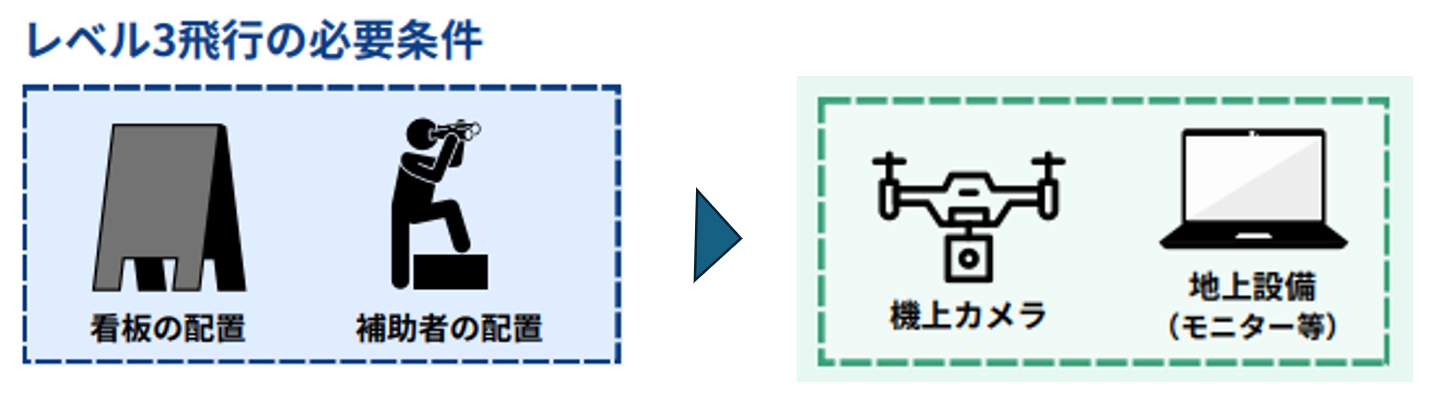

目視外飛行において、通常は安全確保のために補助者の配置や注意看板の配置などによって第三者の立ち入りを管理することが求められます。

ですが、2023年12月の法改正で「レベル3.5飛行」の制度が新設されて立入管理に関わる要件が大きく変わりました。

この制度は、無人地帯上空において目視外飛行を行う場合、一定の要件を満たすことで補助者の配置や注意看板の配置が不要となるというものです。

要件は以下の通りです。

・ドローンの免許(国家資格:一等or二等無人航空機操縦士+目視内限定解除)を保有

・第三者賠償責任保険への加入

・レベル3.5飛行に対応した機体を使用

・機上カメラによる歩行者等の有無を確認

出典:» カテゴリ―Ⅱ飛行(レベル3.5飛行)の許可・承認申請について

補助者に代わって機上カメラで飛行経路の安全を確認することが認められるようになり、第三者の立ち入りを管理の手間を大幅に減らすことが可能となりました。

機上カメラに加えて二等以上の国家資格(目視内限定解除を含む)を取得し、ドローンの第三者賠償責任保険(対人、対物)に加入することが必須となっています。

なお、レベル3.5飛行に対応した機体として2025年7月時点ではDJI Mavic 3 ProやDJI Matrice 350 RTKなどの数機種が該当し、以下のページから確認ができます。

» DJI製無人航空機のレベル3/3.5飛行への対応について

目視外飛行の練習方法

目視外飛行は通常のドローン操作とは異なるため、十分な練習が必要です。

いきなり実際の飛行を行うのではなく、段階を踏んだ練習方法を取り入れることが推奨されます。

安全な環境で基本的な操作に慣れ、徐々に実践的な状況を想定した訓練を行うことが、目視外飛行のスキル向上につながります。

モニターを使った基本的な練習

目視外飛行の練習の第一歩として、ドローンに搭載されたカメラの映像をモニターに映し出し、その映像を見ながら基本的な操作を行う練習が有効です。

最初は機体を近くに置いて、離陸、ホバリング、前後左右への移動、旋回といった操作を、モニター映像のみを頼りに行います。

機体の向きや移動距離を映像から正確に判断する感覚を養うことが重要です。

シミュレーターの活用

ドローン操縦シミュレーターは、目視外飛行の練習に非常に有効なツールです。

実際のドローンを飛ばすことなく、様々な環境下での目視外飛行を安全に体験できます。

シミュレーターにはカメラ映像に切り替えて操縦できるものがあり、目視外飛行で行うモニターに表示されるカメラの映像を見ながらの操縦訓練を行うことができます、障害物のあるコースや、悪天候など、実践に近い状況を再現した訓練も可能です。

シミュレーターを活用することで、機体制御や状況判断のスキルを効率的に向上させることができます。

ドローンスクールでの練習

目視外飛行の技術を習得するためには、専門のドローンスクールに通うことが最も効率的で安全な方法の一つです。

スクールでは、経験豊富なインストラクターの指導のもと、体系的なカリキュラムに沿って目視外飛行に必要な知識と操縦技術を習得できます。

屋内外の練習施設を利用し、安全な環境で集中的な訓練を行うことが可能です。

多くのスクールでは、目視外飛行を含む特定の飛行に関する追加講習も提供しており、許可申請に必要な飛行実績や知識を効率的に身につけることができます。

秋葉原ドローンスクールでは、目視外のカリキュラムを含む国家資格講習を実施しております。

シミュレーターを完備した屋内練習場もご用意しておりますので、都心で気軽に目視外飛行の練習を行うことができます。

スクールは秋葉原駅から徒歩2分の場所にありますので、目視外飛行を初めてみたい方はぜひ無料のスクール体験会にお越しください!

まとめ

ドローンの目視外飛行は、建設現場での測量や点検など、幅広い業務でのドローン活用に不可欠な飛行方法です。

しかし、安全確保の観点から航空法によって規制されており、原則として国土交通大臣の許可が必要です。

許可を得るためには、機体や操縦者、安全体制に関する要件を満たす必要があります。

2022年12月からの国家資格制度により、特定の資格と機体認証があれば、一部の飛行で許可申請が不要となる規制緩和も行われました。

目視外飛行のスキル習得には、モニターを使った練習やシミュレーターの活用、そしてドローンスクールでの専門的な訓練が有効です。

安全に目視外飛行を実施するためには、正しい知識を身につけ、必要な訓練を受け、ルールを遵守することが何よりも重要です。

ドローンスクールで目視外飛行の訓練・基礎知識の学習を行うことが可能です。

目視外飛行について聞いてみたい方は秋葉原ドローンスクールの無料説明会にご参加ください!

この記事を書いた人

講師・ドローンパイロット

上野

筆者プロフィール

2021年7月に前部署より秋葉原ドローンスクールの部署へ、

その後2021年8月よりJUIDA公認講師して活動中。

インドアなので夏の日差しにも、冬の寒さにも弱い。

» 上野のプロフィールを見る